"أتعرف ما معنى الكلمة؟

مفتاح الجنة في كلمة

دخول النار على كلمة

وقضاء الله هو كلمة

الكلمة لو تعرف حرمة زاد مزخور

...

الكلمة نور..

وبعض الكلمات قبور

وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري

الكلمة فرقان بين نبي وبغي

بالكلمة تنكشف الغمة

الكلمة نور

ودليل تتبعه الأمة.

عيسى ما كان سوى كلمة

أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين

فساروا يهدون العالم..

الكلمة زلزلت الظالم

الكلمة حصن الحرية

إن الكلمة مسؤولية إن الرجل هو كلمة، شرف الله هو الكلمة"

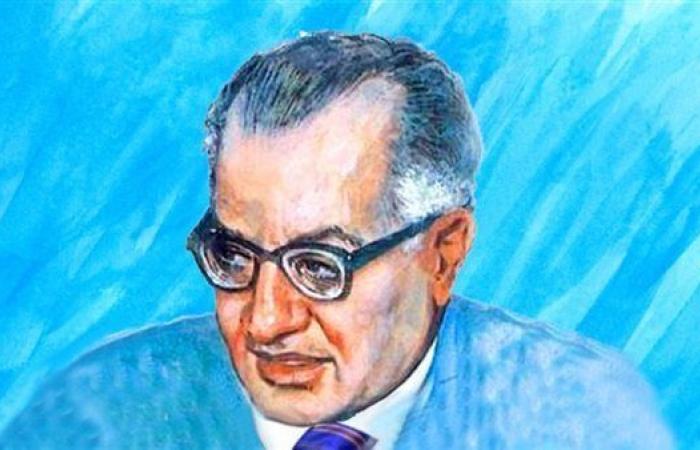

لم يكن عبد الرحمن الشرقاوي مجرد كاتب تقليدي يجلس خلف مكتبه لينسج الحكايات، بل كان روحًا مشتعلة بالأسئلة، وقلبًا نابضًا بهموم أمّته، وعقلًا يسعى إلى انتشال الوعي العربي من ركام الخضوع والخرافة. وُلد الشرقاوي في ريف مصر، لكنه حمل منذ طفولته في ملامحه وجع الفلاحين، وفي لغته حرارة الأرض، وفي وعيه بذور الثورة على الظلم بكل صوره: السياسي والاجتماعي والديني.

في قلب القرن العشرين، حيث تصاعدت أصداء الحروب والثورات وسقوط الشعارات، اختار الشرقاوي أن يسلك طريقًا صعبًا: طريق الأديب الملتزم، لا بالأيديولوجيا فقط، بل بالإنسان. لم يكن يكتب ليُمتع القارئ فحسب، بل ليهز ضميره، ويوقظه من سباته، ويزرع فيه شعلة السؤال: أين الحق؟ وأين العدل؟ ومتى يستقيم ميزان القوة والكرامة في هذا الشرق المقهور؟.

تميّز مشروع الشرقاوي الأدبي بتلك القدرة النادرة على الجمع بين المتناقضات: فهو كاتب ملتزم لكنه شاعر، عقلاني لكنه صوفي، واقعي لكنه غارق في المجاز. وقد استطاع عبر رواياته ومسرحياته ومقالاته أن يُعيد تشكيل الوعي الجمعي لجيل كامل، وأن يُقيم جسورًا بين التراث والحداثة، بين الماضي المثقل بالرموز والحاضر المتخم بالتحديات.

بدأ الكاتب الكبير مسيرته الأدبية برواية "الأرض" عام ١٩٥٤ وكان فى الثالثة والثلاثين من عمره، فقد ولد عام ١٩٢١ بقرية الدلانون بالمنوفية، وتأثر بالحياة الريفية فكانت القرية المصرية هى مصدر إلهامه، وانعكس ذلك على أول رواياته الأرض التى تعد أول تجسيد واقعى لحياة الريف والفلاحين فى الإبداع الأدبى العربى الحديث، وقد تحولت إلى فيلم سينمائى شهير بنفس الاسم من إخراج يوسف شاهين عام ١٩٧٠.

وإلى جانب "الأرض"، كتب عدة روايات، منها: "قلوب خالية" عام ١٩٥٦م، و"الشوارع الخلفية" عام ١٩٥٨، و"الفلاح" عام ١٩٦٧.

بدأ عبد الرحمن تعليمه فى كتاب القرية ثم انتقل إلى المدارس الحكومية حتى تخرج من كلية الحقوق جامعة فؤاد الأول عام ١٩٤٣، وعمل بالمحاماة ولكنه هجرها للعمل في الصحافة.. وعمل بعد ثورة ٢٣ يوليو في صحيفة "الشعب" ثم صحيفة "الجمهورية"، ثم عُيّن رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة "روز اليوسف"، حتى أحداث انتفاضة ١٧ و١٨ يناير ١٩٧٧، التى عُيّن بعدها كاتبًا متفرغًا في جريدة "الأهرام" حتى رحيله فى ٢٤ نوفمبر ١٩٨٧. كما تولى عددًا من المناصب الأخرى، منها سكرتير منظمة التضامن الآسيوي الأفريقي وأمانة المجلس الأعلى للفنون والآداب.

من أشهر أعماله مسرحيات "الحسين ثائرًا"، و"الحسين شهيدًا" و"مأساة جميلة" عن الجزائرية جميلة بوحيرد، و"الفتى مهران"، و"النسر الأحمر"، و"أحمد عرابى"، وقدم فى مجال التراجم الإسلامية "محمد رسول الحرية"، و"على إمام المتقين"، و"الفاروق عمر"، كما شارك في سيناريو فيلم الرسالة مع توفيق الحكيم وعبد الحميد جودة السحار

في قلب هذا المشروع الإبداعي، تقف مسرحيتا "الحسين ثائرًا" و"الحسين شهيدًا" كعلامتين بارزتين، لا في مسيرة الشرقاوي فحسب، بل في تاريخ المسرح العربي الحديث. ففي هاتين المسرحيتين، أخرج الشرقاوي شخصية الإمام الحسين من قيد التقديس التقليدي، وأعاد تقديمه كرمز إنساني عالمي للثورة الأخلاقية، لا كمجرد بطل مأساوي في واقعة تاريخية.

لقد أعاد الشرقاوي عبر هاتين المسرحيتين طرح سؤال العدل في التاريخ الإسلامي، ولكن ليس كبحث فقهي أو نقاش أكاديمي، بل كسؤال وجودي وفني: ما معنى أن تقف وحدك في وجه الجبروت؟ ما الثمن الذي تدفعه حين تختار أن تكون حرًا؟ وكيف يتحوّل الإنسان إلى فكرة، والدم إلى راية، والشهادة إلى وعد لا يموت؟ تلك الأسئلة هي جوهر عالم الشرقاوي، وهي مفتاح فهمه للثورة، وللإيمان، وللكتابة أيضًا.

"الحسين ثائرًا"... جذور التمرّد ونداء الضمير

في مسرحية "الحسين ثائرًا"، لا يكتفي عبد الرحمن الشرقاوي برسم صورة مأساوية للحسين بن علي، بل يُقدّمه كصوت صادق للضمير الإنساني في أزمنة الاضطراب. نحن هنا أمام لحظة استثنائية في التاريخ والوجدان: لحظة القرار بالخروج، ليس كخيار سياسي فقط، بل كاختبار أخلاقي ووجودي، يتجسّد فيه الصراع الأزلي بين الصمت المخيف والثورة المكلفة، بين الخوف على النفس والإخلاص للمبدأ. لم تكن الثورة – كما يصورها الشرقاوي – اندفاعًا عاطفيًا، بل نتيجة لتأمل داخلي عميق، حوار مرير بين الحسين ونفسه، بين العقل والحب، بين ما يجب وما يُمكن.

١ الخروج على الطغيان لا على الدولة

في قلب المسرحية ينبثق سؤال سياسي بالغ الحساسية: ضد من كانت ثورة الحسين؟ الشرقاوي يُجيب عبر فم بطله بأن الثورة لم تكن ضد مفهوم الخلافة أو الدولة، بل ضد تشوّهها واستغلالها من قبل الطغاة. لم يكن يزيد – في النص – إلا تجسيدًا للسلطة حين تنسلخ عن العدالة، حين تتقنع بالدين لتبرير الاستبداد. هنا يُعيد الشرقاوي تعريف معنى التمرّد، ليس كفعل خارجي موجه ضد هيكل السلطة، بل كتحرر داخلي من الخضوع للزيف.

ويُقدّم الحسين، من هذا المنطلق، كنموذج للثائر الذي لا يهدم، بل يُطهّر. فالثورة ليست عداءً للدولة، وإنما دفاع عنها من التحلل. وهذا الخطاب يُصيب لبّ القارئ المعاصر، لأن الشرقاوي كتبه في زمن كانت فيه الأنظمة تلبس أثواب الشرعية الدينية والقومية لتُخفي قبحها. إن "الحسين ثائرًا" لا يُحاكم الماضي، بل يستخدمه مرآة نقدية للحاضر.

وفي هذا البعد، تتحول الثورة من فعل عابر إلى موقف دائم. فكل سلطة تنحرف، وكل دين يُستغل، يُولد حسينًا جديدًا. الشرقاوي يُذَكّرنا بأن وظيفة الفن ليست تمجيد التاريخ، بل استخلاص قوانينه الأخلاقية. فالحسين – كما يُقدّمه – لم يكن داعية فوضى، بل حامل مشروع خلاص روحي وسياسي.

وبذلك تصبح المسرحية وثيقة مزدوجة: شهادة تاريخية، وصيحة احتجاج سياسي معاصر. لا عجب أن رُفعت الرقابة في وجهها حين كُتبت، لأنها تفضح الاستبداد وهو يُصلي، وتُسلّط الضوء على أقدس لحظات النضال حين تُخنق بالفتاوى.

٢ الجانب الإنساني للصراع

ربما أعظم ما فعله الشرقاوي في هذه المسرحية أنه نزَع عن الحسين هالة التقديس الجامدة، وقدّمه إنسانًا ينزف من الداخل قبل أن يُقاتل في الخارج. لم نرَ الحسين هنا كرمز مجرد، بل كروح قلقة، تُفكّر وتُعاني، تتردد وتبكي، ثم تُقرّر. في قلب النص، نجد حوارًا داخليًا يقول فيه:

"أأخرج للناس أم أعتزل الناس؟

أيحملني ديني على الموت أم يحملني خوفي على الصمت؟"

بهذه الكلمات، يضع الشرقاوي جمهوره أمام الحقيقة العارية: الثائر لا يولد ببطولة جاهزة، بل يتكوّن داخل الألم. التردد لا يُنقص من قيمة القرار، بل يُكسبه عمقًا إنسانيًا. الحسين، في المسرحية، يُشبه كل من وقف على الحافة: بين الراحة الآمنة والتضحية الضرورية.

وهذا ما يجعل "الحسين ثائرًا" نصًا دراميًا بالمعنى الكامل للكلمة، لا ملحمة دعائية. فنحن لا نتابع وقائع سياسية باردة، بل معاناة رجل يبحث عن معنى لحياته في زمن الكذب. المسرحية تُقرّبنا من لحظة الحسم لا كقرار عقلي بارد، بل كصراع داخلي يتعالى فيه الصوت الإلهي فوق همسات الخوف.

ومن خلال هذا البُعد الإنساني، تتحول مأساة كربلاء من واقعة شيعية خاصة إلى سؤال إنساني شامل: متى يجب أن نثور؟ ومتى يكون الصمت خيانة للروح؟ ولعل في هذا ما يُفسّر بقاء المسرحية حيّة، قابلة لإعادة القراءة في كل عصر.

٣ الشعر كوسيلة مقاومة

لم يكن الشعر عند الشرقاوي مجرد زخرف لغوي أو وسيلة لإضفاء الجمال على النص، بل أداة مقاومة روحية وفكرية. المسرحية مكتوبة بأسلوب الشعر الحر (التفعيلة)، وهذا ليس اختيارًا شكليًا، بل جزء من المعنى. فالإيقاع، في هذا النص، يُحاكي ارتجاف النفس وهي تواجه قدرها، ويُضفي على الكلمات نبرة مرثية تُلامس القلب قبل العقل.

الشعر هنا يُستخدم كسلاح، لا للتسلية، بل للتنبيه والتحريض. كل جملة تنبض بطاقة رمزية مكثفة، تجعل من النص مساحة تأمل وتأزم في آنٍ واحد. لا عجب أن يشعر القارئ أو المشاهد أن المسرحية تُقرأ وتُرتّل كما تُقرأ المراثي في المجالس، أو تُلقى الخطب في الساحات.

ويُلاحظ أن اللغة الشعرية تُتيح للشرقّاوي تمرير مواقفه السياسية تحت غطاء الفن. فالنص، وإن بدا تاريخيًا، إلا أنه مليء بإشارات معاصرة: عن الاستبداد، والمساومة، والسلطة، والضمير. إن استخدام الشعر جعل من "الحسين ثائرًا" عملًا مفتوحًا، يُمكن أن يُقرأ في كل العصور، وفي كل الأزمنة التي يحتاج فيها الإنسان إلى صوت يوقظه من الصمت.

إنه نص لا يُحكى فقط، بل يُنشد. وفي هذا، يتحوّل الحسين إلى "معلّقة" سياسية وأخلاقية تُعلّق على جدران الذاكرة الجمعية، كأنها تقول: لا تنسوا، فالحقيقة لا تموت، بل تنتظر من يُنشدها من جديد.

«الحسين شهيدًا»... التحوّل من الثائر إلى الأيقونة

لم يكن الحسين، في الجزء الثاني من الملحمة المسرحية التي صاغها عبد الرحمن الشرقاوي، مجرّد قائد خرج يطلب إصلاحًا، بل أصبح رمزًا يُضيء درب الثوار، ويحفر في الذاكرة مشهد البطولة المجردة من أي مكسب دنيوي. في "الحسين شهيدًا"، نغادر أرض السياسة وندخل رحاب القداسة، حيث يتحول جسد القتيل إلى راية خفّاقة، وينتقل الصراع من ساحات السيوف إلى أعماق الضمائر.

في هذه المرحلة من المسرحية، يتجاوز الشرقاوي البعد الوقائعي ليصوغ ملحمة روحية تتجاوز كربلاء كمكان، والحسين كشخص، والحدث كصراع سياسي. نحن أمام عمل درامي يتحوّل فيه الإنسان إلى فكرة، والشهادة إلى فلسفة وجودية تتحدّى الزمن.

١ كربلاءكرمزلاكواقعة

في بناء الشرقاوي للمشهد، لا نجد اهتمامًا بتفاصيل القتال أو عدّة الحرب، بل بانفجار القيم الكبرى التي جسّدها الحسين بدمه. إن كربلاء ليست ساحة سقط فيها جسد الحسين، بل فضاء روحي وُلد فيه الحق في أن يكون صوتًا حرًا لا يُشترى. يهمس الشرقاوي للقارئ: «انظر إلى الفكرة، لا إلى المشهد».

كربلاء، في لغة المسرحية، تتجاوز زمانها الجغرافي والتاريخي. لا نعود إلى سنة ٦١ هـ، بل نرتحل في الزمن نحو كل عصر تُغتال فيه العدالة. المشهد مشهَدٌ إنسانيّ يتكرّر كلما صمت الناس عن الظلم، وكلما قُتل الحق باسم السلطة. ولهذا، يصبح كربلاء في المسرحية مرآة لكل وجدان حي.

عندما يسقط الحسين، لا تُطوى الصفحة، بل تُفتح. في قلب المأساة، يخلق الشرقاوي مفهوم "النصر الأخلاقي"، حيث يُفقد الجسد ليولد المبدأ. يتحوّل موت الحسين إلى زرعٍ عميقٍ لفكرة الخلاص، تلك التي تنبت في كل جيل ينشد الحرية.

لقد تجرّد الشرقاوي من أسر الحرفية، ليركّز على التحوّل النفسي والروحي. لم يكن معنيًا بتفصيل المعسكرين أو بترتيب أحداث المعركة، بل كيف أصبح الدم أبلغ من الكلام، وكيف تحوّلت أرض كربلاء إلى كتاب مفتوح عن الموقف والكرامة.

٢ المرأةبوصفهاصوتالوعي

في "الحسين شهيدًا"، تحتل السيدة زينب مركزًا دراميًا مذهلًا. لم تعد تلك الأخت الباكية التي تطاردها الفاجعة، بل الخطيبة الثائرة، صوت المقهورين، وضمير الثورة المتكلم. عبر فم زينب، ينطق الشرقاوي بأسمى قيم المقاومة السلمية.

السيدة زينب في هذه المسرحية ليست الحضور الأنثوي المجاور للرجل البطل، بل هي صوت موازٍ له، إن لم يكن أكمل. تبدو أكثر وعيًا بطبيعة الحدث، وأكثر إدراكًا لأثره المستقبلي، فتقف في وجه الطغاة وتقول كلمتها دون ارتعاش، حتى من قلب الأسر.

حين تنهار الجيوش وتسقط الرايات، تبقى زينب واقفة، ترفع الكلمة سيفًا وتردّ على القتل بالبيان. المرأة هنا ليست تابعة، بل حاملة لواء الفكرة، وحافظة الذاكرة، وناقلة الملحمة إلى الأجيال. الشرقاوي يجعل من زينب ما يشبه "شاعر الثورة"، فكل ثورة تحتاج إلى مَن يرويها، لا فقط من يخوضها.

في لحظة الانكسار الجسدي، تنتقل البطولة إلى من تبقى حيًا ليكمل الحكاية. زينب، بخطبتها الشهيرة في مجلس يزيد، لم تحافظ على كرامة الحسين فحسب، بل وثّقت بالدموع الصلبة أن الانتصار ليس فقط على أرض المعركة، بل في ساحة الوعي.

٣ الحقلايُقاسبالغلبة

في فلسفة الشرقاوي، المعايير التقليدية للانتصار تتهاوى أمام عظمة المبدأ. فالمشهد الأخير ليس في قصر يزيد، بل في ضمير كل من رأى مشهد الحسين مصلوبًا على قضيّة لا تموت. لقد خسر المعركة، لكنه فاز بالذاكرة.

حين يقول الحسين:

"إن كان يزيد هو المنتصر، فالحق مهزوم، ولكنني لا أعترف بهذا النصر".. فهو لا ينفي انتصار يزيد العسكري، بل ينفي مشروعيته الأخلاقية. فالشرقاوي يعيد تعريف النصر لا كقوة، بل كقيمة. إنه يرسم خطًا فاصلًا بين القوة والشرعية، بين البطش والحق.

إن فقدان الحسين للحياة، وانتصار الطغاة في اللحظة، لا يُسكت الضمير. فالمأساة في المسرحية ليست نهاية، بل بداية لعهد جديد من السؤال: من المنتصر حقًا؟ هل من صلب الناس أم من أيقظ فيهم الضمير؟

حين تنتهي السيوف وتبدأ المواكب، لا يسمع الناس إلا الصمت النابض بالحقيقة. وهنا، يكون الحسين هو من ضحى، لكن الطغيان هو من انكشف. وبذلك، يُتم الشرقاوي فكرته: الانتصار الأخلاقي آخر ما يخسره الأحرار.

بين المسرحيتين... جدلية الثورة والشهادة

تُشكّل مسرحيتا عبد الرحمن الشرقاوي "الحسين ثائرًا" و"الحسين شهيدًا" ثنائية درامية متكاملة، تجسّد ما يمكن تسميته بـ"الجدلية الثورية" في أسمى صورها. لا يُمكن فصل إحداهما عن الأخرى، فالأولى تُمهّد للثانية، والثانية تُكمّل الأولى، وكأن الشرقاوي أرادنا أن نعيش مأساة الحسين من لحظة التردّد إلى لحظة الشهادة، ومن لحظة الوعي إلى لحظة الدم. في هذا البناء المزدوج، لا يظهر الحسين كرمز ديني ساكن، بل ككائن حيّ يتقلّب بين الشكّ واليقين، بين التفكير بالفعل ومواجهة المصير.

في "الحسين ثائرًا"، نحن أمام الحسين الإنسان، الذي ينظر إلى الواقع بعين القلق والتأمل. إنه يطرح الأسئلة الصعبة: هل أخرج؟ هل أواجه؟ هل أضحّي؟ المسرحية هنا مسكونة بالصراع الداخلي، حيث لا قرار يُتخذ بسهولة، ولا ثورة تُخاض على عجل. إنها مسرحية الفكر الثوري، حيث الحسين يتلمّس طريقه وسط حيرة الأمة، وفساد السلطة، وخيانة النُخب. الشرقاوي يجعل من لحظة التردّد هذه لحظة عظيمة، لأنها لحظة وعي، ولأن الثورة، قبل أن تكون سيفًا، هي فكرة وموقف.

أما في "الحسين شهيدًا"، فإن المسرح يتحوّل إلى ساحة للفعل لا للتفكير، وللدم لا للتردّد. الحسين هنا قد حسم أمره، وخرج إلى كربلاء وهو يعلم أنه ذاهب إلى الموت، لا إلى النصر. المسرحية تتقدّم كأنشودة بطولية، تتعالى فيها نبرة الفداء، وتتشكل فيها صورة البطل الكامل، لا في انتصاره، بل في استشهاده. الحسين يصبح هنا رمزًا للفداء المقدّس، إذ يموت ليحيا المعنى، وتُراق دماؤه لتُطهّر ضمير الأمة. إنها لحظة تجلّي الحقيقة في أقسى صورها.

وبين المسرحيتين، ينسج الشرقاوي صورة متكاملة للحسين: من الإنسان المتردّد إلى الشهيد المُلهم، ومن المفكر الذي يزن كلماته إلى البطل الذي يتقدّم نحو موته بوعي وشجاعة. في وعي الشرقاوي، لم يكن الحسين زعيمًا سياسيًا يبحث عن سلطة، بل نبيًّا أخلاقيًا خرج ليُنقذ الدين من براثن التسلّط، ويُعيد له روحه الأولى: العدل، الحرية، والكرامة.

البعد السياسي والفني

لم يكن عبدالرحمن الشرقاوي مجرّد كاتب مسرحي، بل ضميرًا يقظًا في زمن التباسات الحُكم والمعنى، حمل القلم كما يُحمل السيف، واستدعى من أعماق التاريخ شخصية الحسين لا لتأريخ مأساته فحسب، بل ليضعها في قلب الحاضر العربي المتخم بالخذلان والارتباك. وحين كتب "الحسين ثائرًا" و"الحسين شهيدًا"، لم يكن يعيد إنتاج المرويات، بل يُفجّر من خلالها أسئلة العصر: ما الثورة؟ ومن يستحق أن يقودها؟ وهل الصمت عن الظلم حياد، أم خيانة؟

في هاتين المسرحيتين، يتجلّى البعد السياسي والفني في تمازج نادر، حيث لا تنفصل الموعظة عن الجمال، ولا تنحسر الأخلاق في وعظ جاف، بل تتحوّل إلى طاقة إبداعية تهزّ الوجدان، وتستنهض الإرادة. لقد أراد الشرقاوي لمسرحه أن يكون شاهدًا وشهيدًا في آن: شاهدًا على انكسارات الأمة، وشهيدًا في سبيل إحياء معناها.

وعبر مسيرته الذاخرة، استحق عبد الرحمن الشرقاوى عن جدارة جائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام ١٩٧٤ والتى منحها له الرئيس السادات، كما منحه معها وسام الآداب والفنون من الطبقة الأولى.