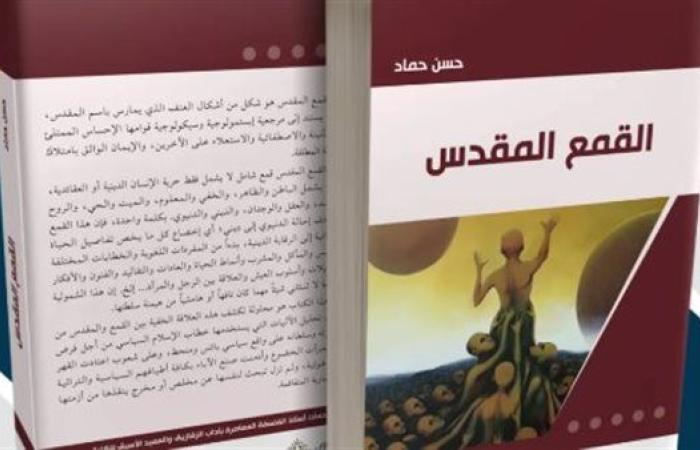

أخطر أشكال القمع ليست تلك التي تُفرض من الخارج فحسب، بل تلك التي نتبناها نحن داخليًا، ونمارسها على أنفسنا برضا وقناعة، تحت غطاء الإيمان بالمقدس أو اليقين بامتلاك الحقيقة المطلقة. هذا القمع يتغلغل في الوعي واللاوعي، ويتخذ أشكالًا نفسية، اجتماعية، وسياسية، بحيث يتحول المقدس من مجال للتسامي الروحي إلى أداة للهيمنة والسيطرة، تغلق باب النقد والتفكير، وتعيد إنتاج الخضوع جيلاً بعد جيل. هذه هي الرسالة الجوهرية لكتاب "القمع المقدس" للدكتور حسن حماد

في هذه القراءة، سنستعرض كيف قدّم حماد تفكيكًا معمّقًا لمفهوم القمع المقدس، جامعًا بين المنظور الفلسفي، والنفسي، والاجتماعي، ومبرزًا كيف تتحول السلطة باسم الدين إلى قوة كلية تتحكم في الجسد، والعقل، واللغة، والعادات، وحتى في أبسط تفاصيل الحياة اليومية. سنرى كيف يطرح الكتاب العلاقة المعقدة بين القمع والحرية، بوصفهما ليسا نقيضين بقدر ما هما وجهان لعملة واحدة في سياقات محددة، وكيف ينتقل القمع من مجال السلطة الخارجية إلى سلطة داخلية مستبطنة.

كما سنناقش تحليل حماد للخطاب الديني والسياسي، خصوصًا في سياق الإسلام السياسي، حيث تُستَخدم النصوص والرموز المقدسة لتبرير السيطرة، وتكريس الطاعة، ومنع أي مشروع تحرري أو تحديثي. وسنقف على البُعد السيكولوجي لفكرة "الألم المقدس" ودوره في صناعة المظلومية أو شرعنة العنف والانتحار، في إطار رؤية نقدية تكشف الجذور النفسية والفكرية لهذه الممارسات.

أخيرًا، سنعرض رؤية الكاتب حول "دوائر التحريم" الثلاث - الدين، الجسد، السلطة - وكيف تتداخل لتنتج شبكة متماسكة من آليات الضبط والسيطرة، بحيث لا يمكن تفكيك دائرة دون فهم البنية الكلية التي تنتمي إليها. هدف هذه القراءة ليس مجرد تلخيص الكتاب، بل إضاءة مسارات التفكير التي يفتحها، وتحفيز وعي نقدي يُمكّننا من تمييز متى يصبح المقدس أداة للتحرر، ومتى يُختطف ليكون أداة للقمع.

ما القمع المقدس؟

في كتابه القمع المقدّس، يعرّف الدكتور حسن حماد هذا المفهوم بأنه شكل من أشكال العنف الممارسة باسم المقدس، مدفوعة بمرجعية معرفية ونفسية تتأسس على الإحساس بالطمأنينة والاصطفائية والاستعلاء، مع اليقين المطلق بامتلاك الحقيقة. هذا التوصيف يسلّط الضوء على طبيعته الذاتية والداخلية: قمع مزدوج، يمارَس ليس فقط على الآخرين، بل على الذات نفسها، في لحظة واحدة تشهد فيها النفس احتضانها لهذا القمع، ورغبتها فيه كلاهما.

المركز في الكتاب هو أن القمع المقدّس يتجسّد في علاقة جدلية دينامية لا ثابتة، حيث يبدأ غالبًا كقمع خارجي يمتد ليصبح داخليًا، سلطة مستبطنة يمارسها الفرد على نفسه. حماد يؤكّد أن هذا القمع المستبطن "قد يكون أكثر عنفًا وإرهابًا وجبروتًا من تلك السلطة الخارجية".

على هذا الأساس، يبيّن الكتاب أن هذا القمع لا يقتصر على الحياة الظاهرية، بل يمتد ليشمل كل تجليات وجودنا: من باطن النفس إلى ظاهرها، ومن الجسد إلى الروح، ومن العقل إلى الوجدان، ومن المنظور الديني إلى الحياتي والدنيوي. هو قمع شامل يسعى إلى تحويل كل جانب من تفاصيل حياتنا، مفرداتنا اللغوية، ملابسنا، أطعمتنا، عاداتنا، حتى العلاقات بين الجنسين والفنون، إلى محض مجال مراقب باسم المقدّس.

العنف هنا مستتر تحت عباءة المقدّس، إذ يُروّج له باعتباره قمعًا "مستحبًّا" أو مرضيًا عنه، لأن الإنسان يمارسه باسم الإله أو المقدّس، ويشعر بالطمأنينة والسكينة وهو تحت عبئه. والصفة الأخطر لهذا النوع من العنف، حسب حماد، أنه يتحوّل إلى "عبودية مختارة"؛ إنسان يرحّب بقيوده، بل يجد فيها راحةً ووئامًا مع نفسه.

يوضح مؤلف الكتاب أن مفهوم «المقدّس» ليس تجليًا غيبيًا فقط، بل ثمّة أبعاد رمزية وأنطروبولوجية وفرويدية له. فالمقدّس - وفقًا لما يستعير من التحليل الأنطروبولوجي وما تناوله فرويد في "الطوطم والتابو" - هو نتاج الفصل بين الدنيوي والمدنس، ويُحيط به ظلال من التحريم والتقديس في آن. وهو بذلك لا يقدّس الحقيقة بحد ذاتها فحسب، بل يقمع العقل والمناقشة والاختلاف، لأن المقدّس، برمزيته، يلغي التساؤل ويغلق الباب على الاحتمالات.

أخيرًا، يُختم هذا الجزء بالدعوة إلى أن الحرية ليست مجرد مقاومة خارجية للقيود المفروضة، بل "وعيًا حادًا بالقيود" نفسها. أي أن التحرّر الحقيقي يبدأ بفهم طبيعة القمع المقدس، وتمييزه حتى وإن بدا مألوفًا أو مريحًا، والتساؤل حوله داخليًا وذاتيًا.

العلاقة الجدلية بين القمع والحرية:

في القمع المقدس، يؤكد الدكتور حسن حماد أن العلاقة بين القمع والحرية ليست ثنائية متضادة، بل هي جدلية دينامية يتداخل فيها القمع مع الحرية حتى يصبحا وجهين لعملة واحدة. القمع هنا “ليس مجرد قبح مرفوض”، بل هو “الوجه الآخر للحرية”، أي متداخل معها فكريًا ونفسيًا، لا يمكن فصله عنها بسهولة .

ينتقل حماد بعد ذلك إلى عمق العلاقة، فالقمع لا يظل محصورًا في الممارسة الخارجية فقط، بل يتحوّل إلى قوة داخلية مستبطنة تنخر في اللاشعور. القمع هنا يتخذ بعدًا نفسيًا، فهو “سلطة داخلية قد تكون أشد قسوة من السلطة الخارجية.. تعيد إنتاج نفسها” . وهو بهذا ليس مجرد طقوس قهر، بل نمط نفسي متماهٍ معه، يصعب استيقاظ الفرد منه.

يشدّد المؤلّف على أن القمع المستبطن - أي الداخلي والمتولد من الذات - هو أخطر من القمع الذي يمارَس علانية. فهو أكثر عنفًا وجبروتًا؛ لأنه يغدو جزءًا من بنية النفس، وطاعة للسلطة ضد الذات والآخرين، كما يصفه بأنه “قهر مزدوج يمارسه الإنسان على نفسه وعلى الآخرين”. بهذا المعنى، يصبح الفرد سجينًا داخل نفسه قبل أن يكون محكومًا من الخارج.

وأخيرًا، يقدم حماد رؤية تحررية، مفادها أن الاستجابة الحقيقية لهذا القمع ليست في المقاومة فقط، بل في الوعي الذاتي العميق به: “الحرية ليست فقط في مقاومة القيود، ولكن في الوعي الحاد بالقيود” . أي أن التحرر يبدأ بفهم طبيعة القمع، حتى وإن بدا داخل النفس مريحًا أو مألوفًا، ثم تفكيكه واعيًا لمجابهة سلطته.

الخطاب الديني والإسلام السياسي

في القمع المقدس، يشير حسن حماد إلى أن خطاب الإسلام السياسي يستند غالبًا إلى تحكيم المقدس الديني كغطاء للسلطة، في سياق واقع سياسي هش. يستخدم هذا الخطاب سلطة النص المقدس لتبرير السيطرة على جماعات تفتقر إلى المناعة السياسية، ويقوم على استعارة رموز دينية لتشرعن خياراً سياسياً. ينص الكتاب على أنّ القمع بالقالب المقدّس يمارس “لفرض سيطرته وسلطانه على واقع سياسي بائس ومنحط” يُفتقد إلى أدوات المواجهة الحقيقية، فيصبح المقدّس أداة ضغط وتحكّم.

يُبيّن حماد أن الخطاب السياسي الديني يستهدف شعوباً “ألفت الخضوع وأدمت صنع الآباء بكافة أطيافهم السياسية والتراثية واللاهوتية”، مما يعني أن الخضوع للأفكار الأبوية - سواء التقليدية أو اللاهوتية - قد أصبح جزءاً من تاريخها النفسي. هذه الشعوب لا تطالب بالحقيقة أو التعددية، بل تبحث عن مخلص يؤدي دور الأب السياسي، فتتحوّل المعرفة إلى طقوس خضوع يتم تكرارها عبر الخطاب المقدّس.

تبرز آليات القمع في الكتاب على أنها لا تستهدف الجسد فحسب، بل العقل والفكر أيضاً. في هذا الإطار، يُحلل حماد كيف يخدم الإسلام السياسي نسقاً من القداسة الممنهجة: تكفير الآخر، وتجريم الاختلاف، وفرض استنثاء. الخطاب هنا يروّج للأفكار باسم الحقيقة المطلقة، ما يبرر تضييق حرية الفكر. كما يشير الإصلاح والتحرر إلى خراب: فكل مشروع تحديث ينبذ؛ لأنّه يتحدى سلطة الماضي المقدّسة. تمتلئ السياسة بالتأليه الرمزي الذي يقمع العقل وينفي وجود بدائل.

يُشدّد حماد على أن خطاب الإسلام السياسي يستغل هشاشة أو افتقاد السلطة المدنية. ففي غياب بناء سياسي مدني قوي، تمتد سلطة النص الديني لتدوير الحياة بأكملها - ثقافة وسياسة وحياة يومية - عبر ما يسميه “أبوة رمزية” تتحكم في الناس، تحت مسمى "أبوية النص"، ما يحجب سبل النقد والتغيير ويكرّس القمع ideologically.

ألم المقدس وسيكولوجية الانتحار:

في الفصل المعنون بـ"الألم المقدس"، يقدم حماد رؤيةً سيكولوجية انتقاديّة لكيفية توظيف الأنظمة الدينية والسلطات الأصولية لفكرة الألم الداخلي باعتباره نوعًا من الخلاص. يرى الكاتب أن السائد بين جماعات تعيش تحت قهر نفسي وتاريخي هو السعي عن "كبش فداء" يُتخفّى خلفه، تلك الشخصية أو الذات التي تمتص الألم الجماعي وتحرّر الجموع ولو بالمعنى الرمزي. وقد تطوّرت هذه الديناميكية إلى حدّ تعميمها داخل بعض التراكيب الاجتماعية المعاصرة، بحكم استمرارية التفكير القرباني في اللاوعي الجماعي.

يشرح حماد أن الجماعات المضمخة بمعاناة التاريخ تراكم في اللاوعي نوعاً من المازوخية الرمزية: "استعذاب الألم" كطقس يُمارس نصيًا ومجتمعيًا، كآلية تنفيس واعتراف بالقيمة عبر الألم. ذكر الكاتب أن بعض الطوائف ما تزال تمارس طقوسًا شبيهة مثل الطَبّر وضرب الرأس بالسلاسل والمشي على النار أو الزجاج، كنوع من جلد الذات الجماعي التي تبث مشاعر الخطيئة والمظلومية والذنب، وتنسج بها هويتها الرمزية.

تمتد هذه الدينامية إلى يد المجرمين الانتحاريين أو المفجرين الإرهابيين وفق تحليل حماد. فالفعل الانتحاري لا يُقرأ فقط كعنف أو عنف مطلق، بل كحالة مُنتقاة من التعذيب المقدس للذات، حيث يَرغب الفرد في أن يُصنع حدثًا ميتافيزيقيًا، يشعر فيه بوجوده الفعلي وسط خراب الذات والعالم. هذه اللحظة "الميتافيزيقية" تتحقّق بالتحوّل إلى فداء، قضية جوهرية في نظرة حماد إلى ممارسة القتل باسم الحقيقة المطلقة.

ينتهي التحليل إلى أن من يزعم امتلاك الحقيقة المطلقة يخنق أي احتمال للاختلاف أو النقد. هذا الموقف القمعي والمعرفي يترافق مع نفور داخلي من الاختلاف، وولع بالموت والدمار لفرض وجوده. كما يصف حماد هؤلاء الأفراد بأنهم مختلون سيكولوجياً، تجمع داخلهم مزيج سوداوي من السادية، المازوخية، والعنف تجاه الذات والآخرين؛ إنهم يحوّلون الألم والفوضى إلى وسيلة لإثبات وجودهم وللانتقام من الواقع المتردّي الذي يعيشونه.

التداخل بين المفاهيم باللجوء إلى مفاهيم فلسفية ونفسية

في دوائر التحريم؛ السلطة، الجسد، المقدّس، يرسم حسن حماد صورة فلسفية معقدة لعلاقات تمنع التبسيط؛ إذ يرى أن دوائر التحريم الثلاث لا تقف بمعزل عن بعضها، بل تتقارب وتتداخل وتتطابق أحيانًا بصورة غامضة تجعل نقاش أي منها بوحده ضعيفًا أو غير مكتمل .

يبرز حماد أن السلطة الدنيوية قد تبدو "مدنسة" أو مرفوضة من منظور لاهوتي، لكنها حين تمتزج بالدين، تتحوّل إلى سلطة مقدّسة ومطهّرة، وبهذا تتحول إلى الأشد تأثيرًا في التاريخ الاجتماعي والسياسي .

الجسد، بحسب تحليل حماد، يرتبط بدائرة "المدنس" بمعناه التقليدي؛ ولكنه يمكن أن يكتسب مركزية "المقدّس" من خلال الطقوس - مثل الوضوء والنظافة أو حتى الغسل بعد الموت. هذا التحول يجعل رؤية الجسد كمجال للتحكم الاجتماعي والديني تمسّ أعماق الهوية الإنسانية .

على السطح، يبدو المقصود بالمقدّس طاهرًا ومنزّهًا عن أي نجاسة. لكن بحسب حماد، فإن الدائرة المقدّسة ليست منعزلة، بل هي محاطة ومحاطة بكل ما هو دنيوي ومدنس، بحيث أن التابعين لخارجها، كما فعل الإنسان عبر التاريخ، يتعرّضون لغريبة عميقة بين القداسة والمحظورات.

بهذا الطرح، يقدم حماد رؤية نقدية جريئة، حيث لا يكفي تفكيك دائرة تحريم واحدة لمواجهة السلطة، بل لا بد من فهم كيفية تمازج الدين، الجسد، والسياسة في إنتاج القمع الفكري والمادي. ويرى أن الحرية تكمن في فضح هذه الشبكات، وتميع امتيازها بالوعي.

خلاصة تحليلية

يمثّل كتاب القمع المقدس للدكتور حسن حماد محاولة جادة لتجاوز القراءة السطحية لمفهوم القمع، إذ لا يكتفي المؤلف بوصفه شكلاً من أشكال الظلم أو الاعتداء على الحريات، بل يغوص في البنية الفكرية والرمزية التي تسمح لهذا القمع بأن يترسخ في النفس والمجتمع معًا. هذا التفكيك يمنح القارئ أدوات لفهم الجذور العميقة للسلطة التي تُمارس باسم الدين أو المقدس.

يأتي الكتاب في تقاطع الفلسفة، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، مما يمنحه ثراءً فكريًا نادرًا. فالقمع هنا لا يُقرأ فقط من زاوية سياسية أو دينية، بل كظاهرة نفسية–اجتماعية، تتسلل إلى وجدان الأفراد، وتعيد تشكيل تصوراتهم عن الذات، والجسد، والآخر، والعالم. بهذا يصبح القمع حالة داخلية بقدر ما هو نظام خارجي.

من أبرز إسهامات حماد أنه يضع يده على آلية استغلال المقدس لشرعنة السيطرة. فالكتاب يوضح كيف تتحول المعتقدات والرموز الدينية إلى أدوات للهيمنة الفكرية والسياسية، بحيث يتم إخضاع العقول والضمائر طواعية، تحت غطاء الإيمان واليقين بامتلاك الحقيقة المطلقة.

يدعو المؤلف إلى بناء وعي حاد بالقيود التي تحيط بالفرد والمجتمع، ليس فقط لمعرفتها، بل لتفكيك آلياتها ومقاومتها. وهو يرى أن التحرر الحقيقي يبدأ من لحظة إدراك كيف ومتى يتم تطويع المقدس لخدمة مصالح السلطة، سواء كانت دينية أو سياسية أو اجتماعية.

لا يسعى حماد إلى تقديم خطاب توفيقي أو مهادن، بل يتبنى موقفًا نقديًا صارمًا تجاه كل منظومة تستغل الدين لتكريس الخضوع. وهذا الموقف يمنح الكتاب قوة خاصة، لأنه يتجاوز النقد الأكاديمي البارد إلى خطاب يلامس القارئ ويدفعه للتفكير في موقعه من منظومة القمع.

أهمية الكتاب تتجاوز سياقه المحلي أو اللحظة التاريخية التي كُتب فيها؛ فالقضايا التي يطرحها - علاقة الدين بالسلطة، آليات القمع النفسي، توظيف الرموز المقدسة - هي قضايا مستمرة وعابرة للثقافات. لذا يظل الكتاب مرجعًا فكريًا لكل من يسعى لفهم الديناميات العميقة للهيمنة وكيفية استعادة الحرية النقدية.